L’enseigne et la boutique depuis le Moyen-Age

Enseigne

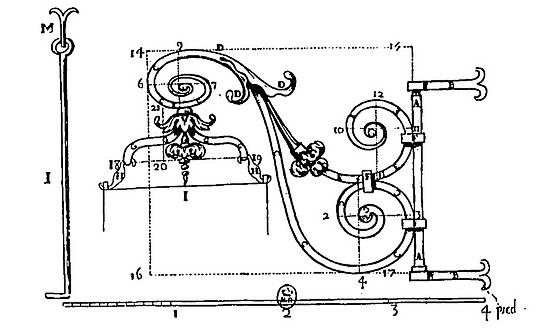

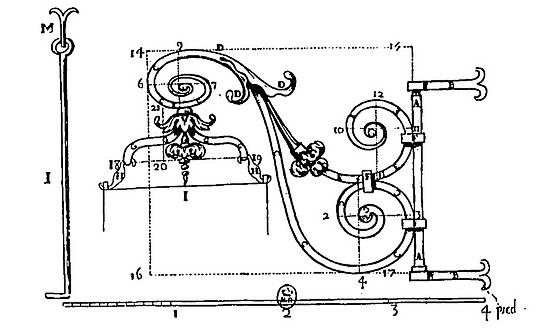

Les maisons anciennes étaient désignées par des enseignes sur lesquelles se trouvaient des images de saints ou des indications empruntées à la topographie de la ville et à la profession des habitants. Le plus souvent, ces enseignes étaient supportées par des potences en fer forgé, dont quelques-unes, décorées d’enroulements et d’ornements en tôle repoussée, ont mérité d’être conservées dans les musées publics et dans les collections particulières. Les dessinateurs Bérain, Hastié, Fordrin et d’autres serruriers du XVII siècle ont publié des modèles de potences qui sont d’une très gracieuse invention.

Il existait aussi des enseignes de maisons sculptées dans la pierre, qui ont été recueillies par suite de l’intérêt qu’elles offraient pour l’étude des mœurs et des costumes du moyen âge et de la Renaissance. Ce sont, en réalité, des enseignes parlantes, sur lesquelles sont représentés des intérieurs de boutiques, des scènes historiques, des ouvriers à leur travail et des animaux fantastiques. Plusieurs de nos peintres ont parfois employé leurs pinceaux à tracer des enseignes.

Avant Chardin et Géricault, on peut citer Antoine Watteau, dont le tableau qu’il avait exécuté pour la boutique de son ami, Gersaint, marchand de tableaux au pont Notre-Dame, est aujourd’hui conservé dans le palais de Berlin. On voit encore, au-dessus de l’entrée des auberges de province, les panneaux de tôle peinte qui servent d’indication aux voyageurs et aux étrangers en quête de domiciles momentanés.

Source : la grande Encyclopédie

Un support d'enseigne

La boutique et son enseigne

Des baies, des ouvertures, des enfoncées noires et profondes ; ce sont les boutiques d’autrefois, les boutiques qui nous ont été soigneusement transmises par le dix-huitième siècle.

Les boutiques où s’entassent mille marchandises, où se fait un négoce actif et constant ; les boutiques dont le fond est comme une véritable remise d’objets divers, tandis que, devant, sur le seuil, apparaissent, accortes et pimpantes, les belles marchandes esquissées d’une pointe légère en quelque galant almanach, suivant la mode du jour. Les boutiques grandes ouvertes, mais sans fracas, sans luxe de devanture, sans nulle recherche de réclame extérieure, encombrante, envahissante; les boutiques qui, chose bien particulière, donnent aux rues anciennes l’impression d’une sorte d’exposition permanente, sans jamais se déverser sur la rue.

Elles ne connaissent point les attirances des vitrines éclatantes et, cependant, elles sont agrippantes, raccrocheuses, par le va et vient continu des boutiquiers sur le pas des portes ; elles font partie intégrante de la rue et, cependant, c’est pour l’arrière qu’elles réservent leurs trésors.

Elles s’ouvrent sur la rue, elles se laissent voir, elles constituent le décor des voies publiques, elles ont besoin du passant ; il leur faut la vie, la circulation, le mouvement, et à les voir emmagasiner en des recoins ce que nous prenons tant de peine à exposer, à aligner en bonne place, à mettre en « montre », l’on peut se demander si, même contre leur intérêt immédiat, elles ne participèrent pas à cette antipathie d’autrefois – véritable mépris de grand seigneur- pour tout ce qui tenait à l’extérieur. La boutique roturière héritant, sans s’en douter, des prétentions, des ridicules gentilshommesques de la noble, porte-cochère, voilà qui n’est point banal !

Car alors – et c’est là, très certainement, la caractéristique de l’époque – il n’y a pas plusieurs sortes de boutiques, la boutique riche, élégante des quartiers aristocratiques, la boutique étroite, sombre, minable des quartiers populaires. II y a – et ne revient-on pas à cela de nos jours, tant le présent se greffe sur le passé – les quartiers commerçants, industriels, en lesquels se concentre le trafic, les rues marchandes ou mercières, Lyon nous en donne l’exemple, et les quartiers du dolce farniente, aux somptueux hôtels, aux orgueilleuses façades soigneusement emmurées.

Rarement hôtels et boutiques fraternisent, quoique cependant, à Lyon, comme à Paris, l’on puisse citer telles rues où, – profanation, – l’on vend, l’on commerce ouvertement à côté des nobles portes-cochères hermétiquement fermées, dont l’huis, sous la garde du suisse, ne s’ouvre qu’à bon escient.

Et c’est ainsi que, côte à côte, se trouveront enregistrés, lorsque le numérotage des maisons s’imposera, hôtels murés, fermés, tournant le dos à la rue, en mille façons précautionnés contre elle, et boutiques ouvertes à tout venant, boutiques qui sont à la fois le musée et la vie de la Rue, qui amusent et charment le promeneur et qui s’efforcent de répondre à tous les désirs de l’acheteur.

La boutique à travers les âges, ce serait certes un piquant panorama plein d’imprévu et riche en comparaisons. Ici même, seront notées par le crayon certaines différences caractéristiques entre un passé qui n’est plus et un présent qui n’est pas encore parvenu à son complet épanouissement ; mais, pour l’instant, j’entends ne point sortir des généralités.

Tout le moyen âge, au point de vue négoce, tient dans la boutique privée de porte extérieure, prenant jour par cette vaste baie à hauteur d’appui, sur le rebord de laquelle on aligne, on entasse la marchandise à moins qu’on ne la suspende, qu’on ne l’accroche au dessus. Pour acheter point besoin d’entrer : c’est la petite baraque de nos foires, en pierre au lieu de bois, fixe et non nomade.

La boutique qui se peut voir sur toutes les compositions destinées à fixer la physionomie des métiers d’autrefois – telles les planches célèbres signées Jean de Vriesc, Josse Amman, Abraham Bosse ; – la boutique que ne manquent jamais d’indiquer les dessinateurs des amusantes vues d’optique ou des prospects (sic) de villes – la boutique qui se retrouve encore en maintes cités anciennes; la boutique dont Lyon, à lui seul, fournirait plus d’un intéressant spécimen.

A vrai dire un appartement de plein pied, dans lequel on commerce; où la « monstre » se fait de et par l’ouverture de la baie, de cette baie qui sera bientôt la fenêtre et derrière laquelle se verront au travail les artisans, orfèvres, armuriers, coffretiers, potiers, tailleurs, fourreurs, cartiers, cordonniers. Toute la lyre !

Telle une boite hermétiquement fermée s’ouvrant à l’aide de volets qui s’accrochent et de planches à charnières qui retombent.

Calfeutré en son huis, le marchand paisiblement attend l’acheteur; c’est la première période du négoce; la simple réponse à la demande du client.

Mais bientôt le même marchand vient à l’acheteur et la boutique se déverse sur la rue : c’est la seconde période.

A beaux deniers comptants il a obtenu la permission d’étaler et la Police, nous disent les anciens traités sur la matière, considère comme étalages « tout ce que les marchands et les artisans mettent et avancent sur les rues pour leur servir de montres ou d’enseignes » – en un mot tout ce qui est extérieur.

Et savez-vous en quoi consistent ces multiples objets ? Les règlements de voirie vont nous l’apprendre. En auvents, en bancs, en comptoirs, en tables, en selles, en pilles, en taudis (sic), escoffrets, chevalets, escabelles, tranches. Saillies mobilières venant faire concurrence aux saillies réelles, empiétant comme elles sur la rue et gênant, rétrécissant d’autant plus le passage qu’elles accaparent la chaussée elle-même.

En tous pays, en toutes villes, dès la fin du quatorzième siècle, les ordonnances contre cet envahissement très particulier ne se comptent plus.

C’est le commencement de la lutte qui se renouvellera sans cesse, qui dure encore, toujours aussi ardue, et qui, sans doute, jamais ne prendra fin. Et combien humaine cette lutte ! Le boutiquier ne voyant que lui, n’ayant cure que de son intérêt privé, veut étaler dehors et s’étaler le plus possible ; les municipalités prétendent sauvegarder les intérêts et le bien de tous, la Rue, et pour ce faire, elles frappent le boutiquier de droits spéciaux, dits droits de voirie.

D’abord, on avait voulu supprimer radicalement les étalages, tout empiétement extérieur: il fallut y renoncer, et l’ordonnance de 1404, tout en les restreignant, ne put que les consacrer juridiquement.

Ecoutez ce que dit à ce propos l’auteur, toujours renseigné, du Traité de la Police: « Les marchands augmentèrent peu à peu leurs étalages ; la mauvaise interprétation qu’ils donnoient à cette ordonnance put leur servir de prétexte; la jalousie de commerce se mettant de la partie, ils s’habituèrent a les pouffer si avant dans les rues qu’ils en occupoient presque toute la largeur, en sorte que l’on ne pouvoit y passer librement, ni à pied, ni à cheval. Cette licence donna lieu au Magistrat de Police de renouveler les anciennes défenses et de publier une ordonnance, le 12 décembre 1523, par laquelle il défendit à tous marchands et artisans d’eftaller leurs marchandifes sur rues, hors leurs ouvroirs, afin de n’empescher la voye publique. »

« Hors leurs ouvroirs ». Retenez bien ceci, car, à Lyon comme à Paris, comme partout, ce sera le point discutable.

L’ouvroir ! n’est-ce pas la baie qui ouvre sur la rue, la tablette sur laquelle les marchandises se placent « en monftre », l’étalage intérieur; donc, pour ainsi dire, la boutique elle-même avec tous les objets de son commerce.

Mais la boutique, elle, prétend se continuer sur la chaussée; comme si elle grosse toile qu’elle se met devant, – trois choses souvent proscrites, elles aussi, et autant de fois rétablies par les règlements.

Si bien que, par certains côtés, cette lutte entre les marchands et les magistrats de police, pour ou contre la prise de possession de la rue, se pourrait facilement comparer à la lutte soutenue par le pouvoir royal contre l’aristocratie qui, elle aussi, ne veut pas rentrer dans le rang; qui, elle aussi, entend parader au dehors et n’en faire qu’à sa guise.

N’est-ce pas Montaigne qui, en un de ses voyages, parle des boutiquiers qui vous agrippent au passage et, volontiers, vous feraient trébucher contre leurs ballots de marchandises pour tirer ainsi quelque profit de votre chute. Tels les chevaliers bardés de fer et la lance au poing, qui venaient, autrefois, attendre les marchands et leurs convois au coin des bois profonds ou des brusques tournants. La comparaison n’est-elle point toute indiquée !

Ce sont des volets pleins, ce sont des portes pleines – là où l’entrée n’a pas lieu par l’allée – qui ferment les boutiques du moyen âge. De jour, elles se déversent par leurs bancs, par des meubles qui constituent de véritables râteliers à marchandises, tandis que quantité d’autres objets s’accrochent dessous et autour l’auvent. Tout un brinqueballage! Tout un étalage extérieur! Telles encore les boutiques de Berne, sous leurs pittoresques arcades; telles encore les boutiques de certaines villes allemandes, Nuremberg et autres.

Mais vers le milieu du dix-huitième siècle, cette exterritorialité encombrante a dû disparaître; il ne reste plus que quelques objets peu volumineux, comme en les jolies images de Binet pour les Contemporaines, de Restif.

embarras dans une grande ville

Source :

Titre : L’enseigne : son histoire, sa philosophie, ses particularités, les boutiques, les maisons, la rue, la réclame commerciale à Lyon / John Grand-Carteret ; croquis vivants de Gustave Girrane

Auteur : Grand-Carteret, John (1850-1927)

Éditeur : H. Falque et F. Perrin (Grenoble)

Date d’édition : 1902

Contributeur : Girrane, Gustave. Illustrateur

Les couleurs influencent l’acte d’achat

Les couleurs influencent l’acte d’achat